コンテンツマーケティングを確実に実行するための1年間のコンテンツプランニングとは

- columbusproject

- Photo:

- 2022-04-19

新年度のタイミングで1年間のコンテンツプランニングを練っておけば、今年度のコンテンツ制作が楽になります。しっかりとした骨格:基礎を作成することで検索エンジンからの評価も向上するでしょう。

1年間、息切れやネタ切れせず、質と量を両立しながらコンテンツ制作するためにも、どのような形でコンテンツプランニングすべきか把握しておくことをおすすめします。

今回はコンテンツプランニングに関する基礎知識、そしてコンテンツマーケティングを継続するために無理のないコンテンツプランニングをするコツについてお話します。

コンテンツプランニングに関する基礎知識

はじめにコンテンツプランニングに関する基礎知識について簡単に説明します。

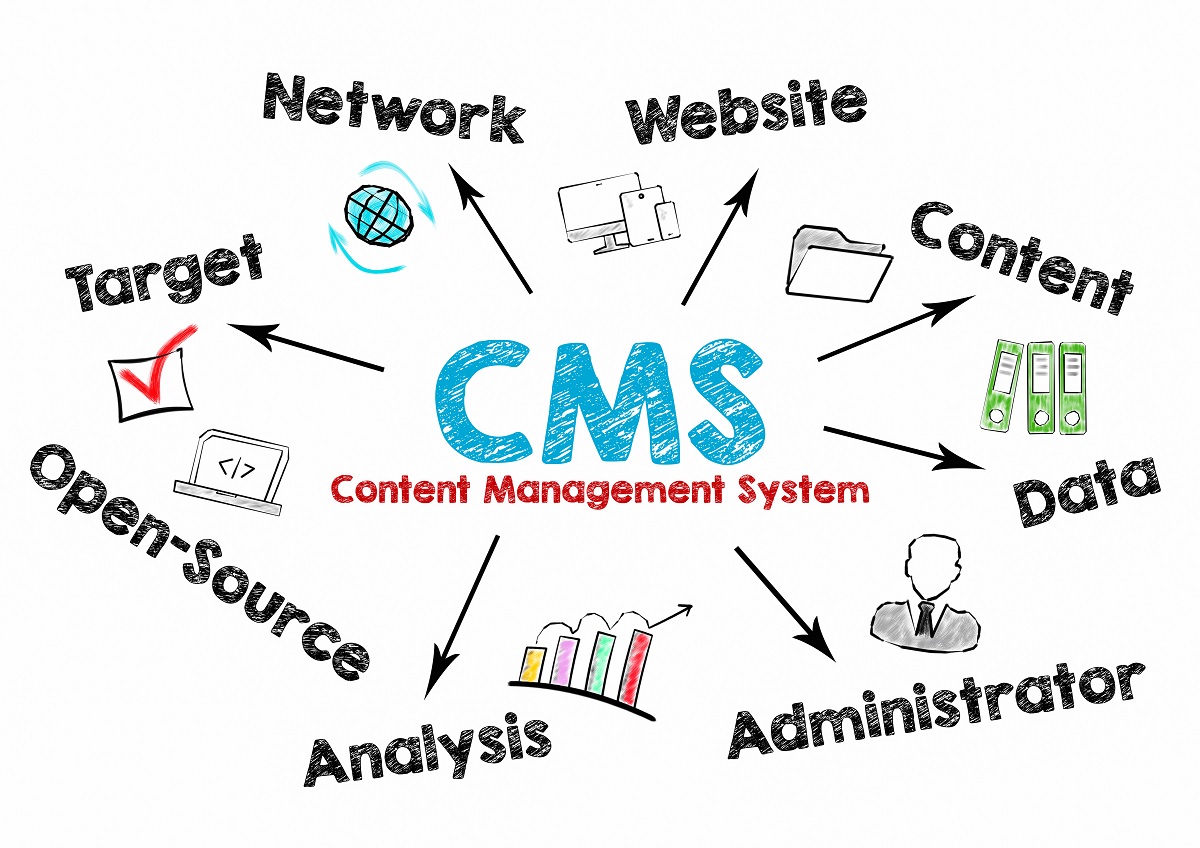

コンテンツプランニングとは

コンテンツプランニングとは、コンテンツマーケティングの骨格・基礎・軸を決めること、計画することを意味します。例えば、B向けなのか、C向けなのか、最終的な目標であるKGIは何か、どのような導線で問い合わせや購入につながるかも含めて、コンテンツマーケティングに何を求めるか、何をしたいかを明確にすることから始めます。

コンテンツプランニングをしっかりと計画しておくことで、メディアやサイトとしての軸がブレにくくなり、検索エンジンからの評価も向上する可能性が高まります。

E-A-Tを意識しつつサイト内の情報の幅と目的を決定する

E-A-TとはGoogleが定めた評価基準のひとつです。それぞれ、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性の頭文字であり、コンテンツプランニングの指標にも扱いやすい項目と言えます。

自社のイメージや商品およびサービスと関連するコンテンツを作成する場合、範囲を広げれば専門性や質が薄まり、範囲を狭くすれば発信する情報が枯渇するなどのジレンマに陥りがちです。すると、雑多なメディアとなり、専門性も権威性も信頼性も低くなってしまいます。E-A-Tを意識したコンテンツプランニングを計画することで、Googleの指標から大幅に乖離することなく、安定的なメディア運営が可能になります。

コンテンツマーケティングにおけるコンテンツ制作がしやすくなる

コンテンツプランニングが明確でしっかりしていると、コンテンツマーケティングにおけるコンテンツ制作がしやすくなるのも利点です。例えば、どこまで深堀りするのか、関連性の度合いはどの程度まで許容範囲か決めておくことで、コンテンツの質と量の両方を維持しやすくなるのです。

同時に、コンテンツマーケティングによる効果および結果を効果測定し、改善し続けることで、利益や売上への影響が可視化されるので、継続的かつ持続的なコンテンツマーケティングの運営をするためにも、コンテンツプランニングは必須と言えるでしょう。

コンテンツマーケティングを継続するための「無理のない」コンテンツプランニングをするコツ

次にコンテンツマーケティングを継続するための無理のないコンテンツプランニングをするコツについて解説します。

コンテンツや記事制作のネタやアイデアは「無限」ではないということを前提にする

公式サイトや公式ホームページにおいて、コンテンツをアップし続けることは非常に大変です。現実問題として、ネタやアイデアは無限ではないということを前提にしておきましょう。

そのため、コンテンツプランニングの段階で、どれだけストックを作っておくか、どれだけ調査しておき、キーワードや共起語、関連キーワードを蓄積してくかが重要になります。方向性やテーマを定めつつ、年間を通してネタやアイデアが枯渇しないように工夫しましょう。

競合との勝負と新しいジャンルの開拓の両方を狙う

コンテンツ制作にありがちなのが「競合との勝負にこだわりすぎてしまうこと」であり、競合のメディアと丸かぶりになってしまうことが挙げられます。ユーザーや読者を置き去りにしている状況でもあるため、健康な状態とは言えません。

もちろん、似たような記事コンテンツが制作されることはありますが、基本的には競合との勝負だけでなく、新しいジャンルの開拓をした方が幅広くリーチしやすいですし、ネタやアイデアに困らないということを覚えておきましょう。

継続的かつ持続的にコンテンツを制作できる情報の幅と情報の濃度を調整する

コンテンツマーケティングはいかに継続的かつ持続的にコンテンツをアップし続けられるかが課題です。どこまでを関連や範囲に含めるのかという幅と、ひとつの記事コンテンツでどこまで濃い内容にするかをしっかりと吟味しましょう。

単純な話、内容が濃ければ濃いほど、ひとつの記事コンテンツで完結してしまいますが、幅を広めつつ、いくつかのコンテンツで完結する仕組みにすれば、いくつもの記事コンテンツを読み進めてもらえる可能性が高まります。もしくは、深堀りする記事と、浅く広くする記事を使い分けながら、「詳細はコチラ!」という形で役割分担をすれば、量を増やしつつ、質も担保できるという手法があることも覚えておくと良いでしょう。

まとめ:ブレないサイトの骨格とズレない方向性を重視しよう!

今回はコンテンツプランニングに関する基礎知識、そしてコンテンツマーケティングを継続するために無理のないコンテンツプランニングをするコツについてお話しました。

コンテンツプランニングはいわば「コンテンツマーケティングの骨格:基礎」と言えます。基礎がしっかりしれいればブレにくく、ペルソナやターゲットから乖離しないメディアに成長できるでしょう。

コンテンツマーケティングは「数」に注力しがちですが、ユーザーおよび読者の求める「質」を保つことを忘れず、メディアとして首尾一貫性を保つことを忘れないようにしてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事がコンテンツプランニングについて知りたかった方のお役に立てれば幸いです。